Les dynamiques transférentielles à l’oeuvre dans la relation de coaching

Posted in publications (mc) récentes and tagged caoching, éthique, parole, relation transférentielle, silence by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Le coaching objet de controverses

J’ai le plaisir d’annoncer la publication le 20 mars 2025 du numéro d’Education permanente, n°242, consacré à cette thématique : « Le coaching, objet de controverses »

J’ai le plaisir d’annoncer la publication le 20 mars 2025 du numéro d’Education permanente, n°242, consacré à cette thématique : « Le coaching, objet de controverses »

| S’il fait désormais partie du paysage des pratiques d’accompagnement, force est de constater que le coaching est loin de faire l’unanimité. Ce dossier d’Éducation permanente choisit d’aborder le thème sous l’angle de la controverse pour illustrer la diversité des débats. Les contributions révèlent la complexité de cette pratique, marquée par des tensions entre efficacité et éthique, standardisation et personnalisation, performance et bien-être. Ce voyage au cœur de multiples controverses révèle les paradoxes qui animent une pratique en plein essor, tout en ouvrant des pistes pour une réflexion approfondie sur ses perspectives sociétales, éthiques, méthodologiques et épistémologiques. |

Posted in écritures complices récentes and tagged accompagnement, Coaching, éthique by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Psychanalyse et éducation. Questions à Mireille Cifali

J’ai le plaisir de vous informer de la parution d’un ouvrage Psychanalyse et éducation. Questions à Mireille Cifali,

sous la direction de Frédérique-Marie Prot,

aux Éditions des Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2025.

Quatrième de couverture

Tous les métiers de l’humain, métiers de la relation, ont à penser une éthique des pratiques professionnelles. Penser une éthique pour les acteurs d’une profession du soin, de la formation et de l’éducation, c’est aussi se donner les moyens de l’assumer dans l’action, et cela suppose de s’interroger soi-même comme sujet de la relation.

Dès son premier ouvrage en 1982 (Freud pédagogue ? Psychanalyse et éducation), Mireille Cifali a ouvert un espace de réflexion afin que l’on puisse examiner, dans un contexte social en pleine transformation, l’intérêt de la psychanalyse pour le champ éducatif alors que les pratiques de transmission devenaient de plus en plus technicisées. Elle s’est attelée, tout au long de sa carrière de professeure à l’Université de Genève, à mettre en lumière ce que l’on ne saurait maîtriser dans la relation éducative.

Mireille Cifali s’est ainsi distinguée à la fois comme professeure et pour ses travaux de recherche. Son œuvre témoigne d’une grande constance dans l’approfondissement de ce qu’elle a appelé « l’approche clinique en éducation et formation ». Si elle se définit parfois comme une psychanalyste sans cabinet, cet ouvrage témoigne de l’intensité de son influence dans le rapport entre psychanalyse et éducation. Chacune des six parties de cet ouvrage s’ouvre sur un texte de Mireille Cifali auquel répondent ensuite certains contributeurs. Cette organisation de l’ouvrage offre une grande variété d’analyses et de points de vue, avec en septième partie une série de questions auxquelles répondait Mireille Cifali lors d’un séminaire à Nancy.

Ont contribué au volume : Norbert Bon, Mireille Cifali, Nadine Demogeot, Jean-François Ferbos, Henri Louis Go, Daniel Hameline, Bérengère Kolly, Philippe Meirieu, Bessa Myftiu, Jacques Pain, Jean-Michel Perez, Thomas Perilleux, Eirick Prairat, Frédérique-Marie Prot, Long Pham Quang, Xavier Riondet, Bruno Robbes, Étiennette Vellas.

L’ouvrage peut être commandé en ligne à cette adresse.

Vous pouvez également l’acheter dans certaines libraires de la francophonie.

Se consulte ici son flyer,

qui en présente le sommaire, et d’autres informations.

Posted in événements, publications (mc) récentes and tagged démarche clinique, écriture de l'expérience, éthique, formation, pédagogie institutionnelle, psychanalyse et éducation by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Deux ouvrages de Jean Christophe Contini

J’ai le plaisir d’informer de la publication de deux ouvrages

de Jean Christophe Contini.

Le premier : La pulsion muette, L’Harmattan, Collection « Psychanalyse et lien social », 2024, avec une préface de Joseph Rouzel.

C’est la part de clair-obscur énigmatique de cette notion que j’ai voulu tenter de mettre en relief ici, rassemblant par le truchement du récit et d’une écriture au ras des pâquerettes et au pied de la lettre, quelques menues pièces détachées, bien des années après avoir quitté le divan de mon analyste : Nachträglichkeit (après-coup)… »

Le second : L’éducation spécialisée au risque de la psychanalyse. Un art de « faire », L’Harmattan, Collection « Psychanalyse et lien social », 2024, avec une préface de Jacques Cabassut.

Le second : L’éducation spécialisée au risque de la psychanalyse. Un art de « faire », L’Harmattan, Collection « Psychanalyse et lien social », 2024, avec une préface de Jacques Cabassut.

Témoin du compagnonnage de l’auteur avec l’éducation spécialisée, ce livre rassemble des textes publiés en revues et ouvrages dans le champ du travail social. Ils sont le fruit d’un parcours personnel et d’une recherche doctorale consacrée à l’agir éducatif spécialisé à partir de l’étude d’un cahier de liaison institutionnel.

La psychanalyse y est prise à témoin, du côté de l’auteur tout comme du métier, ses concepts permettant de soutenir la pratique de cet « art de faire » méconnu, mais aussi la pensée et la réflexion théoriques que celle-ci exige.

Posted in écriture, écritures complices récentes, Education spécialisée and tagged écriture, Education spécialisée, Lien social, psychanalyse, pulsion by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Frédérique Cenni, La clinique de l’éducation

J’ai le plaisir d’annoncer la construction d’un site intitulé :

« La clinique de l’éducation »

Il est porté par Frédérique Cenni.

Il propose :

– des formations,

– des conférences,

– des ateliers de professionnalisation,

– des accompagnements individuels,

– de l’analyse de pratique,

en s’appuyant sur une démarche clinique.

Vous le trouverez ici

Posted in événements and tagged accompagnement, analyse de pratiques, atelier de professionnalisation, démarche clinique by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Martine Ruchat, Entretien avec Mireille Cifali, Dialogue amoureux

Evénement

J’ai le plaisir de vous inviter à une soirée, au 29 mars prochain :

Samedi 29 mars 2025 à 18h30

Villa Dutoit

Chemin Gilbert Trolliet 5

1209 Genève (Petit-Saconnex)

Dialogue amoureux

À propos de Sensations océaniques, de Martine Ruchat, récit d’une correspondance entre

Romain Rolland et Helena de Kay 1913-1924 (Ed. Encre Fraîche)

Martine Ruchat, auteure, en entretien avec

Mireille Cifali, historienne, psychanalyste

Ludwig van Beethoven, avec Kamil Mukhametdinov,

violoncelle et Ekaterina Bonyushkina, piano

Il laisse voguer sa pensée, entre Villeneuve et Lucerne, sans qu’elle ne s’en doute. Comme si les

deux mondes se pénétraient l’un l’autre. Un amour au-delà de la matérialité par transmission de

pensée… Une sensation de contact venant de l’extérieur de lui-même, une « sensation océanique »

qu’il s’interdit pourtant d’expérimenter avec elle, ne l’empêchant nullement de venir se reposer en

pensée sur elle…

Avec les soutiens du département fédéral de la culture et de la fondation Michalsky

Entrée libre – verrée à l’issue de l’événement

Posted in événements and tagged Entretien, Genève, Villa Dutoit by Mireille Cifali Bega with no comments yet.

Martine Ruchat Sensations océaniques

Production complice

Martine Ruchat, Sensations océaniques, Romain Rolland et Helena de Kay (1912-1924), Genève, Editions Encre fraîche, 2024.

Martine Ruchat, Sensations océaniques, Romain Rolland et Helena de Kay (1912-1924), Genève, Editions Encre fraîche, 2024.

Sensations océaniques est écrit à partir de la lecture de plusieurs centaines de lettres (1500 exactement) entre le musicologue, écrivain, pacifiste et idéologue français Romain Rolland et une jeune femme américaine (New Yorkaise), comédienne, écrivaine et intellectuelle, Helena de Kay. le récit de Martine Ruchat suit leur rencontre, leur amour, leur amitié pendant la période de la première guerre mondiale et jusqu’en 1924. C’est un récit intime de leur vie quotidienne, de leurs intérêts intellectuels, littéraires et politiques. Proches géographiques ou lointains, et même sur un continent différent, ils restent pourtant intimement liés par l’écriture et la pensée. Un ouvrage qui apporte des éléments nouveaux à la biographie de Romain Rolland et fait connaître une femme qui se vit libre et se dit « free lover », audacieuse et passionnée, et dont la forte présence participe à l’intérêt de ce récit. Le titre fait référence à ce qui fait le fil conducteur de l’ouvrage: la transmission de pensée que chacun cultive comme une narration amoureuse, mais pas que…

Posted in écritures complices récentes and tagged Correspondance amoureuse, écriture, guerre 1914-1918, Helena de Kay, Romain Rolland by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Mireille Cifali Freud Pedagogo?

En 2025, j’ai le plaisir de vous annoncer la traduction en portugais, au Brésil,

En 2025, j’ai le plaisir de vous annoncer la traduction en portugais, au Brésil,

de mon ouvrage « Freud pédagogue ? Psychanalyse et éducation » (1982):

Freud pedagogo?: psicanálise e educação [recurso

eletrônico] / Mireille Cifali ; tradução Estanislau Alves da Silva

Filho. – Cachoeirinha : Fi, 2025.

Gratuitement, vous pouvez le télécharger à cette adresse

Haveria uma incompatibilidade entre o pensamento freudiano e o pensamento pedagógico? Tudo depende da « aplicação ». Pretender sobrepor uma teoria acabada e intocável sobre o terreno da educação seria monstruoso. A autora inverte os termos: a prática da pedagogia, a complexidade de suas relações pessoais e grupais, são o terreno no qual uma psicanálise desdogmatizada revela ou não a sua eficácia.

Y aurait-il une incompatibilité entre la pensée freudienne et la pensée pédagogique ? Tout dépend de « l’application ». Vouloir imposer une théorie achevée et intouchable dans le domaine de l’éducation serait monstrueux. L’auteur inverse les termes : la pratique de la pédagogie, la complexité de ses relations personnelles et collectives, sont le terrain sur lequel une psychanalyse dédogmatisée révèle ou non son efficacité.

Posted in événements, publications (mc) récentes and tagged Freud, Histoire de la psychanalyse, pédagogie, psychanalyse, psychanalyse et éducation by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Pour vous abonner aux nouvelles du site

Si vous êtes intéressés à suivre les nouvelles de mon site,

la possibilité en est à nouveau offerte.

Un accès direct à un abonnement au flux RSS (nouvelles) du site se trouve à la page d’accueil, c’est-à-dire à la page « Bonjour ».

La procédure à suivre, à partir de la page d’accueil :

-

- vous cliquez sur le lien gris de « Suivez les nouvelles du site« ,

une page s’ouvre ; - il vous faut alors cliquer sur « Follow » ;

- choisir l‘option « Single e-mail » ;

- allez en bas de page ;

- entrer votre e-mail ;

- confirmer que vous n’êtes pas un robot.

- vous cliquez sur le lien gris de « Suivez les nouvelles du site« ,

Un mail vous est envoyé où vous devez confirmer votre intention

et à nouveau assurer que vous n’êtes pas un robot.

Et voilà, vous recevrez automatiquement, sur votre adresse e-mail, les nouvelles du site.

Si vous voulez en savoir plus à propos des « flux RSS » :

– « Qu’est-ce qu’un flux RSS ? »,

– « Comment ça fonctionne ? »,

– avec un navigateur Web,

– et/ou avec un lecteur RSS,

rendez vous sur la page Flux RSS pour les-nouvelles d’un site (dans un nouvel onglet).

Posted in événements and tagged abonnement, Site mireillecifali.ch by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Reconstruction du site le 17 janvier 2025

Pour sa sécurité, le site a été reconstruit le 17 janvier 2025, grâce à Gérard Jean-Montcler.

Le 18 janvier 2025 ont été modifiées les images qui surgissent dans le texte de dix de ses pages.

Le fond d’écran sera désormais changé manuellement chaque semaine, il est le même pour chaque page.

Je vous remercie de continuer à en consulter les pages.

Posted in événements and tagged mireillecifali.ch by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Carnet 23 Regard ancré. Chandolin (2007-2024)

MONTAGE D’IMAGES, N° 23.

Un vingtième et troisième carnet s’est ajouté au vingt-deux autres.

Celui-ci s’intitule:

Regard ancré.

Chandolin (2007-2024)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Chandolin by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Carnet 22 Regard saisi. Fugacité, Chandolin (2020-2024)

MONTAGE D’IMAGES, N° 22.

Un vingtième et deuxième carnet s’est ajouté au vingt-un autres.

Celui-ci s’intitule:

Regard saisi

Fugacité, Chandolin (2020-2024)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Chandolin, éphémère, fleurs, fugacité, herbes hautes by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

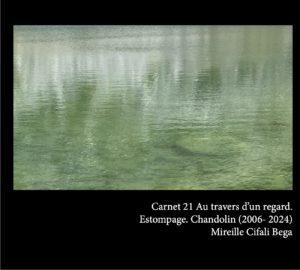

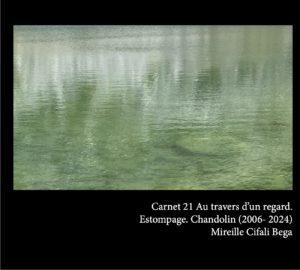

Carnet 21 Au travers d’un regard. Estompage, Chandolin (2006-2024)

MONTAGE D’IMAGES, N° 21.

Un vingtième et unième carnet s’est ajouté au vingt autres.

Celui-ci s’intitule:

Au travers d’un regard

Estompage, Chandolin (2006-2024)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged brouillard, Chandolin, Estompage, Lac Noir by Mireille Cifali Bega with no comments yet.

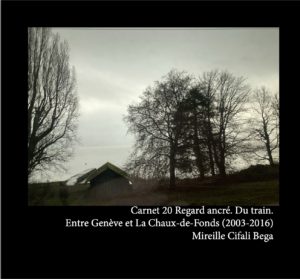

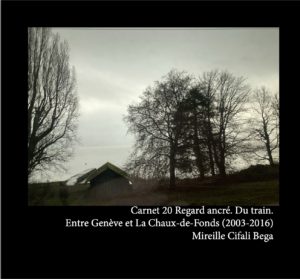

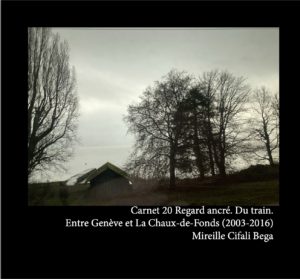

Carnet 20 Regard ancré, du train entre Genève et La Chaux-de-Fonds (2003-2016)

MONTAGE D’IMAGES, N° 20.

Un vingtième carnet s’est ajouté au dix-neuf autres.

Celui-ci s’intitule:

Regard ancré

Du train entre Genève et La Chaux-de-Fonds (2003-2016)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Genève, L Chaux-de-Fonds, train by Mireille Cifali Bega with no comments yet.

Reconnaissances

Mireille Cifali, Reconnaissances.

La Nouvelle Revue de psychosociologie consacre son numéro 38

à la pensée d’Eugène Enriquez, sous l’intitulé « De la horde à l’état: le lien social toujours en question » (2024/2).

J’y ai écrit un court témoignage sur l’auteur et l’ami, Reconnaissances.

Cairn m’autorisant à le diffuser, il est en accès libre jusqu’au 24 novembre prochain.

J’avais envie de le partager avec vous.

Vous le trouverez ici

Posted in publications (mc) récentes and tagged amitié, éthique, Eugène Enriquez, Métiers impossibles by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

De la horde à l’état, le lien social en question

De la horde à l’état, le lien social en question. Actualité et fécondité de la pensée d’Eugène Enriquez, paru dans la Nouvelle revue de Psychosociologie, Erès, n°38, 2004/2.

De la horde à l’état, le lien social en question. Actualité et fécondité de la pensée d’Eugène Enriquez, paru dans la Nouvelle revue de Psychosociologie, Erès, n°38, 2004/2.

Il y a exactement quarante ans paraissait De la horde à l’Etat, ouvrage majeur d’Eugène Enriquez.

Celui-ci est immédiatement devenu un classique pour la psychosociologie et toutes les disciplines concernées par l’articulation de la vie psychique et de l’organisation sociale, depuis la horde primitive jusqu’à l’État moderne.

À l’occasion de l’anniversaire de cette parution, la Nouvelle Revue de Psychosociologie invite les psychosociologues et spécialistes des sciences humaines de divers horizons à se ressaisir des apports de ce livre-somme. Plus généralement, à discuter de la contribution de l’ensemble des travaux d’Eugène Enriquez à la compréhension du fonctionnement des groupes, organisations, institutions et sociétés, pour dégager en quoi ils permettent d’éclairer les mutations, vicissitudes et devenirs actuels ou possibles du lien social, sous ses différentes formes et avatars.

Le sommaire

Posted in écritures complices récentes and tagged Eugène Enriquez, Lien social by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Carnet 19 Regard ancré. Tirana (2012-2024)

MONTAGE D’IMAGES, N° 19.

Un dix-neuvième carnet s’est ajouté au dix-huit autres.

Un dix-neuvième carnet s’est ajouté au dix-huit autres.

Celui-ci s’intitule:

Regard ancré

Tirana (2012-2024)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Albanie, Enfance, Place Skanderberg, Pyramide, Tirana, Vieillesse by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

¿Por qué la necesidad y el deseo de recurrir a expresiones artísticas en el aula?

Sur YouTube,

Sur YouTube,

¿Por qué la necesidad y el deseo de recurrir a expresiones artísticas en el aula? de Viviana Mancovsky et Beatriz Lopez, UNSAM, Buenos Aires, avec la participation de Mireille Cifali en français avec traduction en espagnol.

Vous pouvez le trouver ici.

Posted in écritures complices récentes, publications (mc) récentes and tagged art, enseignement universitaire, Relation professionnelle by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

L’événement du sensible

Sont parus en septembre 2024 deux petits textes, cependant importants, car ils signent en quelque sorte ma transition entre une carrière universitaire et la recherche d’un autre mode d’expression et de transmission :

Sont parus en septembre 2024 deux petits textes, cependant importants, car ils signent en quelque sorte ma transition entre une carrière universitaire et la recherche d’un autre mode d’expression et de transmission :

– L’événement du sensible. ImpAct, Esthétique et politique, n° 5, p. 18-21.

– Ouverture d’un regard. ImpAct, Esthétique et politique, n° 5, p. 22.

Ils sont accessibles ici.

Posted in publications (mc) récentes and tagged image, regard, sensibilité by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

ImpAct Esthétique et politique

Au mois de septembre 2024 est paru le cahier n°5 du Centre du Théâtre Action, Esthétique et politique.

Au mois de septembre 2024 est paru le cahier n°5 du Centre du Théâtre Action, Esthétique et politique.

Il peut être découvert ici.

Posted in événements and tagged Esthétique, politique, Théâtre action by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

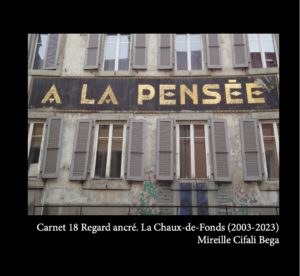

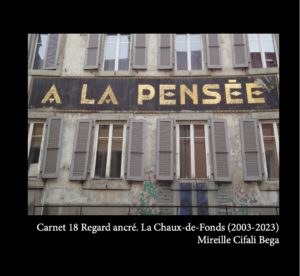

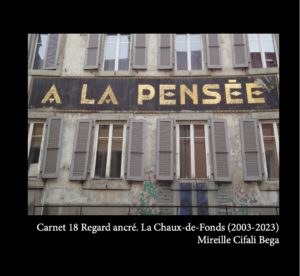

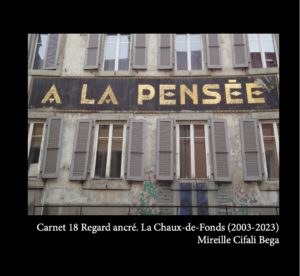

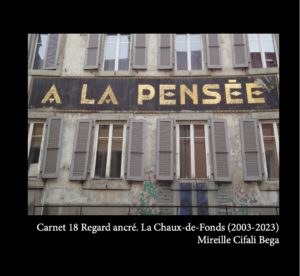

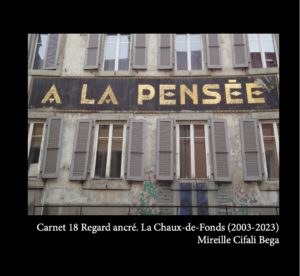

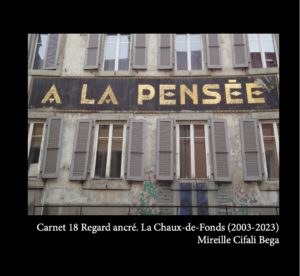

Carnet 18 Regard Ancré. La Chaux-de-Fonds (2003-2023)

MONTAGE D’IMAGES, N° 18.

Un dix-huitième carnet s’est ajouté au dix-sept autres.

Un dix-huitième carnet s’est ajouté au dix-sept autres.

Celui-ci s’intitule:

Regard ancré

La Chaux-de-Fonds (2003-2023)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged La Chaux-de-Fonds, La Maison Blanche, Le Corbusier by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

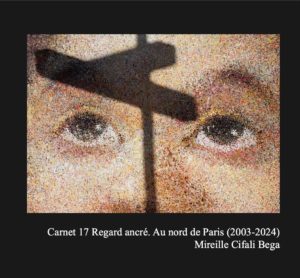

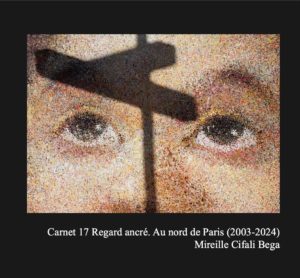

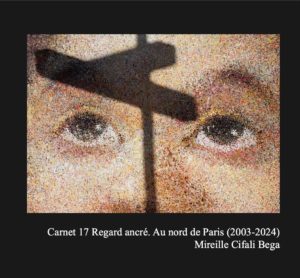

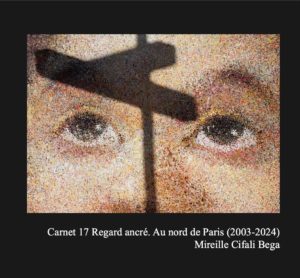

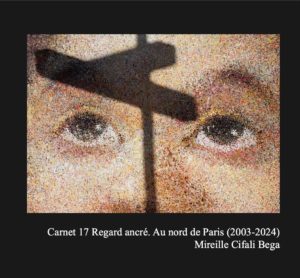

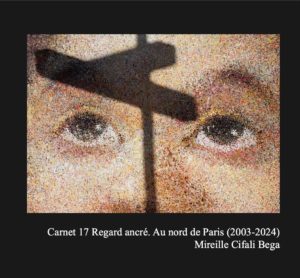

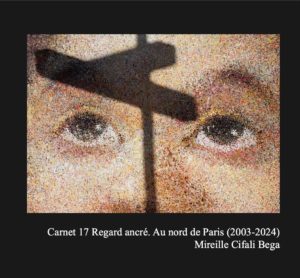

Carnet 17 Regard Ancré. Au nord de Paris (2003-204)

MONTAGE D’IMAGES, N° 17.

Un dix-septième carnet s’est ajouté au seize autres.

Celui-ci s’intitule:

Regard ancré

Au nord de Paris (2003-2024)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged CENT-QUATRE, Gare diu Nord, Jardin d'elle, Paris, Pont bleu Riquet by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

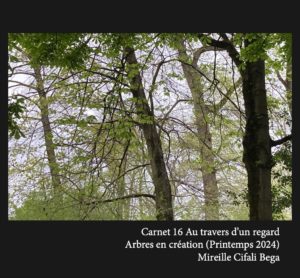

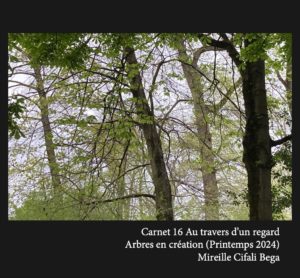

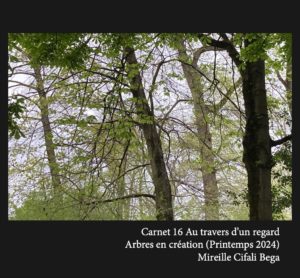

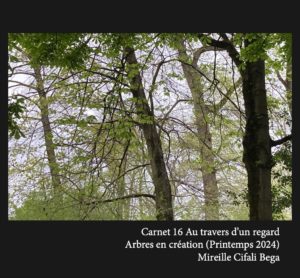

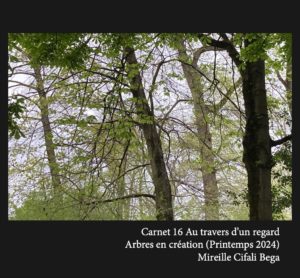

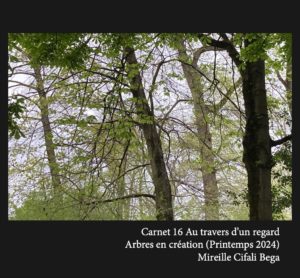

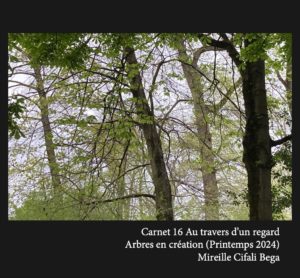

Carnet 16 Au travers d’un regard. Arbres en création (printemps 2024)

MONTAGE D’IMAGES, N° 16.

Un seizième carnet s’est ajouté au quinze autres.

Celui-ci s’intitule:

Au travers d’un regard.

Arbres en création (printemps 2024)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ou, comme les 15 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Posted in Montage d'images and tagged Arbres, Genève, Parc des Eaux-Vives, Parc La Grange, printemps, surgissement by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

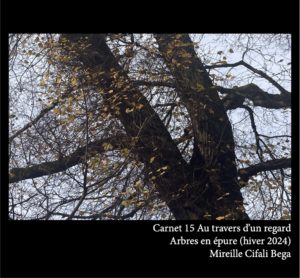

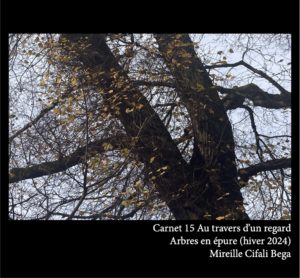

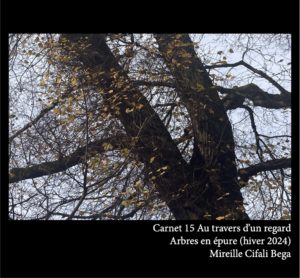

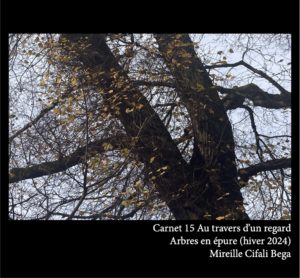

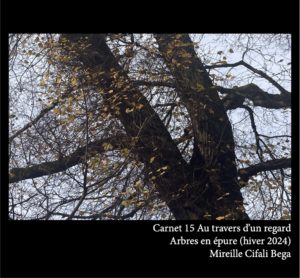

Carnet 15 Au travers d’un regard. Arbres en épure (hiver 2024)

MONTAGE D’IMAGES, N° 15.

Un quinzième carnet s’est ajouté au quatorze autres.

Celui-ci s’intitule:

Au travers d’un regard. Arbres en épure

(hiver 2024)

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ou, comme les 14 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Posted in Montage d'images and tagged Arbres, épure, Genève, Hiver, Parc des Eaux-Vives, Parc Ls Grange by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

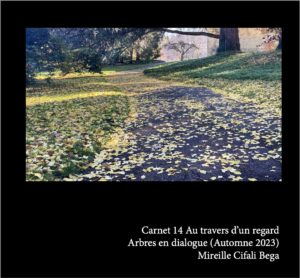

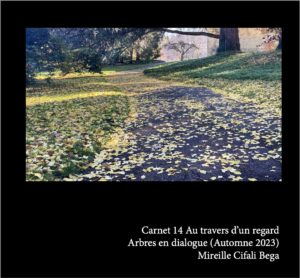

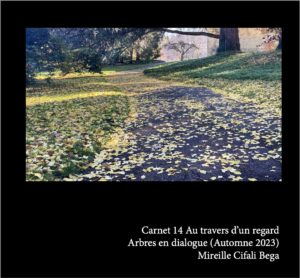

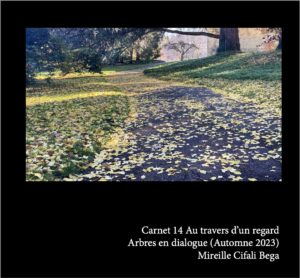

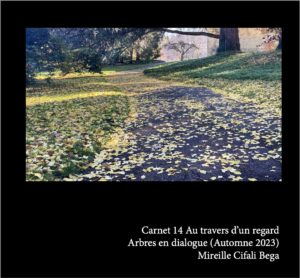

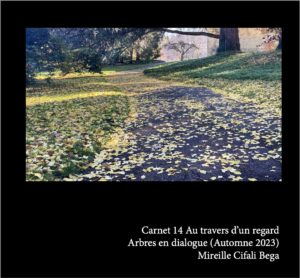

Carnet 14 Au travers d’un regard. Arbres en dialogue (automne 2023)

MONTAGE D’IMAGES, N° 14.

Un quatorzième carnet s’est ajouté au treize autres. Celui-ci s’intitule:

Au travers d’un regard. Arbres en dialogue

(automne 2023).

Vous pouvez y accéder directement ici.

Il est accessible aussi à partir de cette page,

ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous pour accéder à cette page.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ou, comme les 13 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Posted in Montage d'images and tagged Arbres, Genève, Hiver, Images saisies, Parc des Eaux-Vives, Parc La Grange de Genève by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Mireille Cifali, L’épistémologie de la clinique, un engagement ajusté

J’ai le plaisir d’annoncer un article, écrit récemment, intitulé : »L’épistémologie de la clinique, un engagement ajusté dans les sciences de l’éducation et de la formation ».

Il est paru dans la revue des Dossiers des sciences de l’éducation n°48/2022 : « Les épistémologies alternatives en sciences de l’éducation et de la formation », aux Presses Universitaires du Midi

Table des matières

Vous le trouverez dans sa dernière version avant publication, ici.

Il sera dans OpenEditions Books en 2024

Posted in publications (mc) récentes and tagged formation, recherche clinique, Sciences de l'éducation by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Les épistémologies alternatives

J’ai le plaisir d’annoncer la publication de la revue des Dossiers des sciences de l’éducation n°48/2022, intitulée :

J’ai le plaisir d’annoncer la publication de la revue des Dossiers des sciences de l’éducation n°48/2022, intitulée :

« Les épistémologies alternatives en sciences de l’éducation et de la formation »

aux Presses Universitaires du Midi

C’est l’épistémologie qui est au centre de ce numéro car l’analyse critique des conditions de production, de validité et d’effectivité des connaissances constitue un processus fondateur de toute recherche qu’il est déterminant de promouvoir. Deux priorités ont été fixées aux articles retenus pour répondre à cette exigence épistémologique : s’inscrire dans les débats actuels qui alimentent l’évolution disciplinaire des sciences de l’éducation et de la formation ; développer des conceptions scientifiques alternatives afin de valoriser de nouvelles manières de concevoir et de faire de la recherche, au cœur d’enjeux tant scientifiques que sociétaux. Le positionnement choisi se démarque ainsi d’un registre traditionnel pour asseoir des approches épistémologiques audacieuses, porteuses de changements fructueux pour les recherches en éducation et en formation. Citons notamment une épistémologie de la recherche-intervention création, une épistémologie du lien comme alternative au positivisme, une épistémologie quantique-pragmatiste dans les recherches conjointes, une épistémologie performative face à l’Anthropocène, une épistémologie revisitée de la recherche collaborative ou de la recherche clinique.

Couverture

Table des matières

Il sera dans OpenEditions Books en 2024

Posted in écritures complices récentes, Non classé and tagged clinique, Epistémologie, formation, recherche collaborative, recherche-intervention, Sciences de l'éducation by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

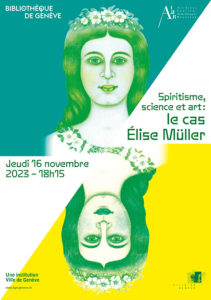

Spiritisme, science et art : le cas Elise Muller

Je me permets de vous annoncer ma participation à une table ronde, le 16 novembre 2023, de 18h15 à 19h15, à la Bibliothèque de Genève, intitulée « Spiritisme, science et art : le cas Elise Muller ».

Je me permets de vous annoncer ma participation à une table ronde, le 16 novembre 2023, de 18h15 à 19h15, à la Bibliothèque de Genève, intitulée « Spiritisme, science et art : le cas Elise Muller ».

Genève, 1899. Professeur de psychologie, Théodore Flournoy publie Des Indes à la planète Mars, un livre qui connaît immédiatement un succès international. L’ouvrage révèle les talents étonnants d’Élise Müller (1861-1929), une Genevoise que l’auteur renomme Hélène Smith. Lors de séances spirites et dans ses états somnambuliques, elle raconte ses rencontres avec des personnalités historiques, ses voyages dans le temps et dans l’espace, ses visites de la planète Mars dont elle dessine les paysages ; elle parle des langues anciennes ou en invente de nouvelles. Suite à la publication du livre, elle se tourne vers des activités artistiques, notamment la peinture.

En écho à l’exposition Élise Müller / Hélène Smith. Médium, artiste, cette table ronde permettra d’échanger en compagnie de plusieurs spécialistes sur le parcours exceptionnel de cette femme genevoise connue aujourd’hui dans le monde entier. Un destin qui s’est dessiné au croisement du spiritisme, de la science et des arts.

Mireille Cifali – historienne, psychanalyste (Archives Institut Jean-Jacques Rousseau)

Carla Demierre – écrivaine

Pascale Jeanneret – conservatrice (Musée de l’art brut)

Sarah Scholl – historienne de la culture religieuse (UNIGE)

Modération: Marco Cicchini historien, co-commissaire de l’exposition (UNIGE)

Posted in événements and tagged art, Elise Muller, psychanalyse, science, spiritisme by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Thomas Périlleux Le travail à vif

J’ai le plaisir d’annoncer la publication de cet ouvrage

Thomas Périlleux, Le travail à Vif. Souffrances professionnelles, consulter pour quoi ?, Erès, 2023.

Cet ouvrage part de l’expérience d’un clinicien dans des rencontres singulières avec ses patients. Il ouvre la boîte noire des consultations « souffrance et travail » qui se multiplient devant la violence des changements introduits dans l’organisation d’un travail mis à vif. Accessible à un large public par son écriture vivante proche du récit, il questionne les « pathologies » du travail, leur prise en charge et ce qu’elles disent des mutations sociales.

L’ouvrage est né d’une pratique de consultations entamée il y a une quinzaine d’années auprès de personnes en difficulté professionnelle. Cheminant à travers de nombreuses situations concrètes racontées de façon vivante et accessible à tous, Thomas Périlleux fait entrer le lecteur dans la « cuisine » de ce travail de soin qu’il mène avec le patient, en quête de voies de création, de sublimation, de respiration.

Les récits approfondis éclairent des problématiques bien actuelles dans les milieux de travail : l’épuisement, la honte, le mépris, les violences sournoises, l’étouffement de la parole… L’auteur interroge la manière d’y répondre dans la singularité des rencontres avec les patients. Avec eux, il identifie des points de résistance afin de redonner à l’expérience de travail toute sa force de création vitale.

Dans une clinique engagée, aux charnières entre l’écoute thérapeutique et l’engagement politique, il questionne les « pathologies » du travail, leur prise en charge et ce qu’elles disent des mutations sociétales.

Thomas Périlleux est sociologue et clinicien, professeur à l’université catholique de Louvain, intervenant dans l’équipe de clinique du travail du CITES (ISoSL) à Liège. Il est membre affilié à l’Association freudienne de Belgique.

Posted in écritures complices récentes and tagged Clinique du travail, consultations, souffrances by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

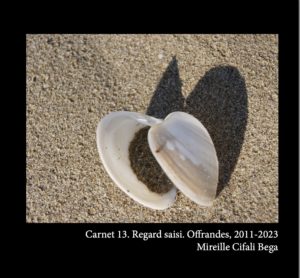

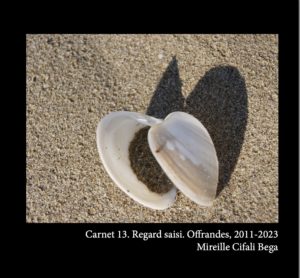

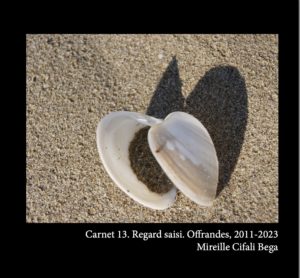

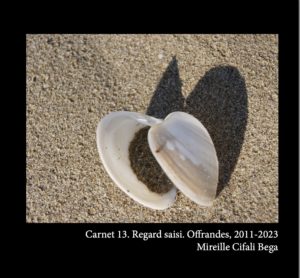

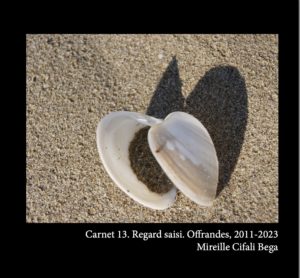

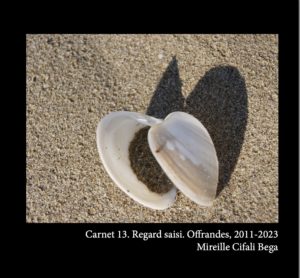

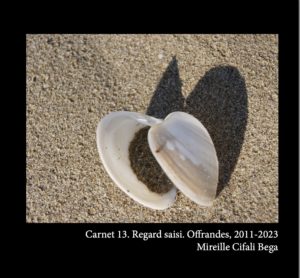

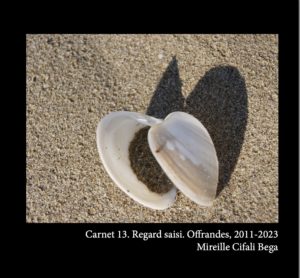

Carnet 13. Regard saisi. Offrandes, 2011-2023

MONTAGE D’IMAGES, N° 13.

Un treizième carnet s’est ajouté au douze autres.

Celui-ci s’intitule: Regard saisi. Offrandes, 2011-2023

Il est accessible ici.

Ou, comme les 10 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Albanie, offrande, Qerret, Sable by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

CARNET 12 REGARD SAISI. LES MURS, 2011-2022

MONTAGE D’IMAGES, N° 12.

Un douzième carnet s’est ajouté au onze autres.

Celui-ci s’intitule: Regard saisi. Les murs, 2011-2022

Il est accessible ici.

Ou, comme les 10 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in événements, Montage d'images and tagged Colonia, Gramsh, La Chaux-de-Fonds, Montpellier, Mur, Paris, Qerret, Rome, Tirana by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

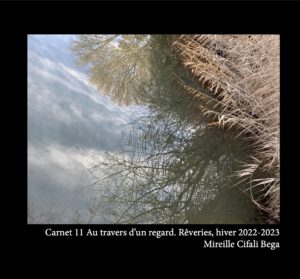

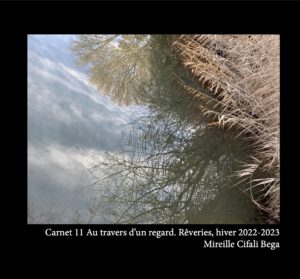

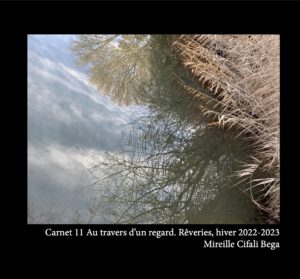

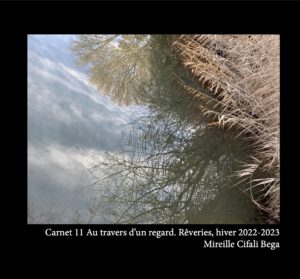

Carnet 11 Au travers d’un regard. Rêveries, hiver 2022-2023

MONTAGE D’IMAGES, N° 11.

Un onzième carnet s’est ajouté au dix autres.

Celui-ci s’intitule: Au travers d’un regard. Rêveries, hiver 2022-2023.

Il est accessible ici.

Ou, comme les 10 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Genève, Lac alpin, Parc La Grange, regard, rêveries by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Carnet 10 Au travers d’un regard. Profondeurs, hiver 2021-2022

MONTAGE D’IMAGES, N° 10.

Un dixième carnet s’est ajouté au neuf autres.

Celui-ci s’intitule: Au travers d’un regard. Profondeurs, hiver 2021-2022.

Il est accessible ici.

Ou, comme les 9 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Genève, Lac alpin, Parc La Grange, Profondeur, regard by Mireille Cifali Bega with comments disabled.

Carnet 9 Regard saisi. Les ciels d’un jour

MONTAGE D’IMAGES, N° 9. REGARD SAISI. CIELS D’UN JOUR

Un neuvième carnet s’est ajouté au huit autres.

Celui-ci s’intitule : Regard saisi. Ciels d’un jour, avril 2023.

Il est accessible ici.

Ou, comme les 8 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in Montage d'images and tagged Albanie, ciels, contempler, Qerret, saisir by admin with comments disabled.

Carnet 8 Mouvements d’un regard. Passants

MONTAGE D’IMAGES, N° 8. PASSANTS

Un huitième carnet s’est ajouté au sept autres.

Celui-ci s’intitule : Mouvements d’un regard. Passants, 2010-2015.

Il est accessible ici.

Ou, comme les 7 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur la couverture ci-dessus ou ci-dessous.

|

|

|

|

|

|

|

|

Posted in événements, Montage d'images and tagged Albanie, image immobile, mouvement, nuages, Qerret, silhouette, vagues by admin with comments disabled.

Carnet 7 Regards au temps passé. Au seuil.

MONTAGE D’IMAGES, N° 7. AU SEUIL.

Un septième carnet s’est ajouté au six autres.

Celui-ci s’intitule : Regards au temps passé. Au seuil, 2012-2023.

Il est accessible ici.

Ou, comme les 6 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur l’une des images ci-dessus et ci-dessous.

|

|

|

|

|

|

|

Posted in événements, Montage d'images and tagged Albanie, fenêtre, histoire d'un regard, le seuil, montage d'images by admin with comments disabled.

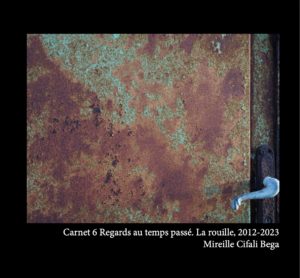

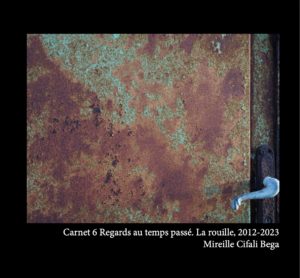

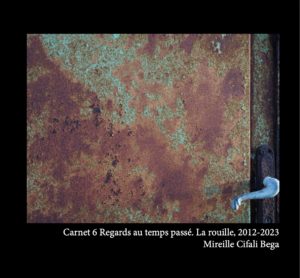

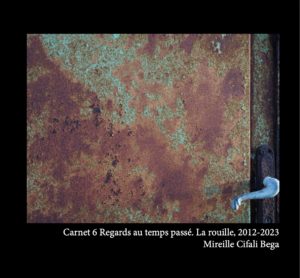

Carnet 6 Regards au temps passé. La rouille

MONTAGE D’IMAGES, N° 6. LA ROUILLE

Un sixième carnet s’est ajouté au cinq autres.

Celui-ci s’intitule : Regards au temps passé. La rouille, 2012-2023.

Il est accessible ici.

Ou, comme les 5 premiers carnets, à partir de la page Montage d’images.

Ou en cliquant sur l’une des images ci-dessus et ci-dessous.

|

|

|

|

|

Posted in événements, Montage d'images and tagged Albanie, histoire d'un regard, montage d'images, rouille, temps passé by admin with comments disabled.

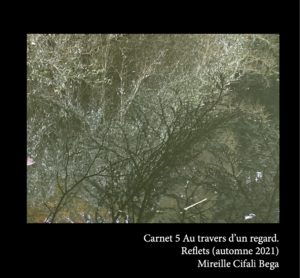

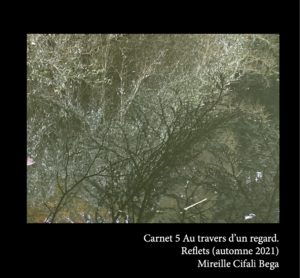

Montage d’images

Montage d’images

Après des années d’enseignement, je souhaite transmettre, à travers des montages, la sensibilité d’un regard.

Depuis longtemps je prends des images. Depuis janvier 2023, je cherche comment les partager.

Peut-être un commencement.

En cette fin du mois d’avril 2023, deux carnets sont disponibles:

Carnet 1 Ouverture d’un regard, 2003-2005, ici.

Carnet 2 A l’horizon d’un regard, 2010-2022, ici.

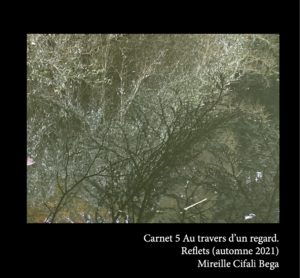

Au mois de mai, trois supplémentaires ont été déposés :

Carnet 3 Au travers d’un regard. Fluidité, hiver 2021, ici.

Carnet 4 Au travers d’un regard. Variations, printemps 2021, ici.

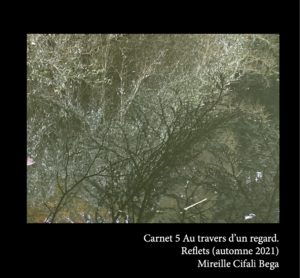

Carnet 5 Au travers d’un regard. Reflets, automne 2021, ici.

Ou en cliquant sur l’un des carnets :

|

|

|

|

|

Posted in événements, Montage d'images and tagged Lac alpin du Parc La Grange à Genève, Qerret en Albanie, Train Genève-Paris by admin with comments disabled.

La relation pédagogique dans les pratiques du qigong

La relation pédagogique dans les pratiques du qigong, taichi, méditation et arts martiaux chinois.

Texte d’une conférence donnée le 14 décembre 2022, dans le cadre d’une série assurée

par l’association Fleur’essence Qi Qong, Taichi Toulouse,

l’association Toum Toulouse

et le Comité régional FAEMC Occitanie (Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois).

Vous le trouverez ici

Posted in conférences (mc) récentes and tagged emprises, relation pédagogique, sentiments, transfert by admin with comments disabled.

Film sur le parcours médical de Jean-Philippe Assal

Portrait de Jean-Philippe Assal

Portrait de Jean-Philippe Assal

Ce film résume le parcours médical de Jean-Philippe Assal entre éducation thérapeutique du patient et l’art dans sa dimension soignante pratiqué à travers les ateliers de peinture, le Théâtre du vécu et le Passeport sensoriel. Ce film a été réalisé par Olivier Horn

Voici le lien qui permet d’accéder directement au film

Posted in événements and tagged atelier de peinture, Education thérapeutique, Jean-François Assal, Olivier Horn, passeport sensoriel, théâtre du vécu by admin with comments disabled.

Vidéo Youtube « Préserver un lien ou la force émancipatrice de la rencontre »

Mireille Cifali, « Préserver un lien ou la force émancipatrice de la rencontre », 27 octobre 2022, à l’Université Catholique de l’Ouest, à Angers.

Vous pouvez ici accéder à la vidéo mis en en ligne

C’était à l’occasion d’un Colloque « Les dirigeants à l’épreuve du quotidien, le cas particulier des chefs d’établissement scolaire ».

Il y est particulièrement question d’un ouvrage « Chefs d’établissement. Le Burn-Out n’est pas une fatalité » de Jean-Yves Robin, Le Bord de l’Eau, 2022.

Je remercie Gwenola Reto d’avoir assuré le montage et la mise en ligne de la vidéo.

Posted in conférences (mc) récentes, événements and tagged chefs d'établissement, démarche clinique, intersubjectivité, lien, métiers de l'humain, rencontre, subjectivité professionnel by admin with comments disabled.

Ethique de l’intériorité 2022

J’ai le plaisir d’annoncer la parution récente de l’ouvrage collectif « Ethique de l’intériorité dans les pratiques contemporaines de la formation et de la recherche». Cet ouvrage est co-dirigé par Long Pham Quang, Christophe Roiné et moi-même dans la collection « Santé Ethique Formation » aux Editions L’Harmattan.

de l’ouvrage collectif « Ethique de l’intériorité dans les pratiques contemporaines de la formation et de la recherche». Cet ouvrage est co-dirigé par Long Pham Quang, Christophe Roiné et moi-même dans la collection « Santé Ethique Formation » aux Editions L’Harmattan.

Flyer de présentation et d’achat

Cet ouvrage prend place après plusieurs autres, tous issus d’un symposium clinique dans le cadre du Réseau international en éducation et formation (REF). Nous nous permettons de les rappeler :

Cifali M., Giust-Desprairies F. (eds) (2006). De la clinique. Un engagement pour la formation et la recherche. Bruxelles : de Boeck.

Cifali M., Giust-Desprairies F. (eds) (2008). Formation clinique et travail de la pensée. Bruxelles: de Boeck.

Cifali M., Théberge M., Bourassa M. (eds) (2010). Clinique actuelles de l’accompagnement. Paris: L’Harmattan.

Cifali, M. & Périlleux, T. (eds) (2012). Les métiers de la relation malmenés. Répliques cliniques. Paris : L’Harmattan.

Cifali, M. & Périlleux, T. (eds) (2013a). Dossier : Clinique du négatif : enseignements et formation sous tensions. Cahiers de psychologie clinique, n° 41.

Cifali M., Giust-Desprairies F., Périlleux T. (eds) (2015). Processus de création et processus cliniques. Paris: PUF.

Cifali M., Grossmann S., Périlleux T. (eds) (2018). Présences du corps dans l’enseignement et la formation – Approches cliniques. Paris : L’Harmattan.

Cifali, M., Giust-Desprairies et F. Périlleux, T. (eds) (2019). L’accueil des affects et des émotions en formation et en recherche. Paris : L’Harmattan.

Posted in Non classé, publications (mc) récentes and tagged Actualités, éthique, intériorité, pratiques de formation et de recherche by admin with comments disabled.

TRACeS de changements n° 256 et 250

Parution du n° 256 de la revue TRACeS de changements

Parution du n° 256 de la revue TRACeS de changements

consacrée à « Quand ça foire », 2022.

Avec mon article « Rebond » à la page 20.

Édito À TRACeS, on aime bien raconter ce qui foire. La séquence idéale, les élèves qui sont là où on les attend, qui apprennent ce qu’on voulait leur faire apprendre, l’institution bien huilée… c’est rare, voire ça n’existe pas. Les imprévus, par contre, les coups de gueule, les contestations, la manipulation, les rapports de force, le matériel qui manque, le cadre qui ne tient pas ses promesses sont le quotidien de celui qui cherche à enseigner, à l’école ou ailleurs. Raconter nos foirages, on ne le fait pas par plaisir masochiste (ou juste un peu parfois), c’est selon nous (et en toute humilité) une démarche formatrice qui nous en apprend sur nous-mêmes, la pédagogie, l’école et toute la société qui lui tourne autour ; qui nous en apprend sur cet impossible métier d’enseigner.

Ce qui nous intéresse, c’est de questionner la posture du prof : que fait-il avec l’imprévu ? A-t-il laissé suffisamment de place à l’imprévu ? Les élèves avaient-ils une marge de manœuvre ? Était- elle trop large ou trop étroite ? Et quand le foirage se présente, comment je l’accueille ? Il peut être considéré comme un piège ou comme une opportunité d’en apprendre (sur soi ou les autres) et de faire autrement.

La réflexivité est une démarche qui nous semble centrale dans la formation continuée de l’enseignant. La mise en écriture et les échanges entre pairs (surtout quand ils sont guidés par l’entraine- ment mental !) permettent cette mise en question de la pratique, nous l’avons encore expérimenté lors de ce weekend d’écriture. Nous tentons de raconter ce qu’on fait sans l’embellir, sans se sentir supérieur, sans chercher à faire la morale ni prescrire le bon comportement. Nos textes ne sont pas des recettes, juste

des chemins. En espérant que vous en apprendrez un peu sur nos sentiers, bonne lecture. (Comité de rédaction)

***

Rappel de la parution du n° 250 de la revue

TRACeS de changements

consacrée à  « Difficultés professionnelles »

« Difficultés professionnelles »

Avec mon article « Tirer les fils pour dénouer » à la page 10

Édito Un numéro sur les difficultés professionnelles : chouette, ça va être drôle! Où sont les toilettes que je puisse tchouler tranquille?

Ça commence avec l’entrée dans le métier, où chacun peut mesurer l’écart entre ce qu’il a appris en formation initiale et ce qui se passe, en classe, quand on est seul. On se sent tout nu. Perdu. Avec un peu de chance, ce n’est pas un intérim trop long…

Posted in publications (mc) récentes and tagged difficultés professionnelles, formation professionnelle, mise en écriture, pédagogie institutionnelle, Quand ça foire by admin with comments disabled.

Soigner le milieu, actualité et fécondité de la pédagogie institutionnelle, 3 décembre 2022

Rencontre du Laboratoire LIFE,

du 3 décembre prochain,

« Soigner le milieu, actualité et fécondité de la pédagogie institutionnelle »

Description:

Pour tisser des liens entre la recherche, les pratiques et le débat public à propos de l’école, le Laboratoire Innovation Formation Education (LIFE) a l’habitude d’organiser des conférences-débats en soirée : les Entrevues de LIFE. Il

inaugure cette fois les Rencontres de LIFE : une journée entière d’échanges d’expériences et d’idées, réunissant les acteurs et actrices intéressés autour d’une question d’actualité. Cette première édition sera consacrée à ce que la pédagogie institutionnelle apporte et peut apporter à la structuration des relations et des apprentissages scolaires, soit dans des écoles ou des classes qui ont fait le choix de s’en réclamer, soit dans celles qui font un usage partiel et éventuellement rebaptisé de certains de ses outils. La manifestation est organisée en collaboration avec l’École de la Neuville, fondée en 1973 par Michel Amram, Fabienne d’Ortoli et Pascal Lemaître avec la collaboration de Fernand Oury et Françoise Dolto. Elle associe les équipes AFORDENS (Apprentissage, formation et développement professionnels dans l’enseignement) et ERHISE (Histoire sociale de l’éducation) de l’Université de Genève, ainsi que des membres de la Haute école pédagogique du canton de Vaud et du Laboratoire École, Mutations, Apprentissages (EMA) de l’Université de Cergy-Pontoise. Elle propose un programme de débats, films documentaires, ateliers pratiques et boutiques d’information, impliquant d’une part des équipes de pédagogie institutionnelle de France, de Belgique et de Suisse, d’autre part certains des chercheurs et chercheuses (Mireille Cifali, Daniel Hameline, Bruno Robbes) ayant accompagné leur route au fil des ans. L’entrée est libre, mais – institutionnalisation oblige… – une inscription en ligne est demandée.

Uni Mail – Entrée libre – inscription en ligne

Samedi 3 décembre 2022, 08h30 – 17h.

Programme :

Dès 08h00 : accueil, boutiques, films en boucle, échanges, buvette (espace ouvert toute la journée).

Matin – La pédagogie structurée par les institutions : regards sur trois classes coopératives

08h30 : Accueil et introduction de la journée : Olivier Maulini, Rita Hofstetter et Daniel Hameline.

09h00 : Projection du film « La classe coopérative. Repenser l’école ». Puis dialogue avec Michel Amram et Fabienne d’Ortoli, auteur-es du film, animé par Bruno Robbes.

11h00 : Soigner le milieu aujourd’hui ? Débat avec Françoise Budo (Haute école libre Mosane- Belgique (HELMo) et « Tenter plus », Belgique), Mireille Cifali (Université de Genève, Suisse) et Anouk Ribas (Cergy Paris Université & INSPÉ de Versailles, France). Animation : Bruno Robbes.

12h30-14h00 : Pause repas.

Après-midi – Pratiques, outils, questions : forum des écoles de France, Belgique, Suisse

14h00 : Ateliers d’échange de pratiques et d’expériences.

16h00 : Point de suspension : « Demain la pédagogie… », par Olivier Maulini et Valérie Lussi Borer.

16h30 : Verrée de clôture, salutations et envol.

Posted in événements and tagged Ecole de la Neuville, Pédagogie autrement, pédagogie institutionnelle by admin with comments disabled.

Journée scientifique consacrée à Jacques Pain

Journée scientifique consacrée à Jacques Pain, le 19 novembre 2022 à Paris, Université de Nanterre.

Programme, ici.

Argumentaire

Cette journée scientifique rend hommage à Jacques Pain (1943-2021), professeur honoraire en Sciences de l’éducation à l’université Paris Nanterre. Elle est la première d’une série de trois manifestations. La seconde journée, qui aura lieu à Genève le 3 décembre 2022, sera consacrée à l’actualité et à la fécondité de la pédagogie institutionnelle1. La troisième journée se tiendra à Bruxelles en janvier 2023 et portera sur les travaux de recherche et interventions que Jacques Pain y a mené. L’école de La Neuville2, qui fête ses 50 années d’existence, s’associe à ces manifestations en réalisant notamment trois films qui seront projetés lors de ces trois journées. À Nanterre, c’est un film spécialement consacré à l’itinéraire intellectuel de Jacques Pain, Le Maître, l’universitaire et l’école caserne, que les participants pourront découvrir.

Commencer par Nanterre s’imposait, puisque c’est en ce lieu que Jacques Pain a fait toute sa carrière d’enseignant-chercheur. C’est en 1967 à l’université Paris X-Nanterre, comme l’on disait à l’époque, qu’il débute des études de psychologie. Il y vit les événements de Mai 1968 en s’engageant au plan politique. Il obtient en 1969 une licence de sciences de l’éducation dans cette même université, où cette discipline vient de faire son entrée. C’est à cette époque qu’il fait la rencontre décisive de Fernand Oury et découvre la pédagogie institutionnelle (PI) dans les Groupes d’Éducation Thérapeutique (GET). Bien que Fernand Oury soit d’une méfiance « primaire » à l’égard des universitaires3, il accepte que Jacques Pain co-rédige avec lui la Chronique de l’école-caserne, publié en 1972. Leur compagnonnage ne cessera qu’avec le décès de Fernand Oury en février 1998.

Posted in événements and tagged formation des enseignants, Jacques Pain, pédagogie institutionnelle, Violence by admin with comments disabled.

Sur l’accompagnement, conférence en français et espagnol

Conférence-zoom donnée le 20 août, en français, avec traduction en espagnol par Viviana Mancovsky. Suivie de questions.

Posted in conférences (mc) récentes and tagged accompagnement by admin with comments disabled.

Tenir parole video

Mireille Cifali, Tenir parole. Responsabilités des métiers de la transmission, Table de dialogue organisée par le laboratoire RIFT, à Genève, le 30 novembre 2021.

Vidéo

Posted in événements and tagged démarche clinique, engagement, fiabilité, mensonge, parole by admin with comments disabled.

Lire en braconnant

Mireille Cifali, Entretien avec Léo Lebrun, Lire en braconnant, écrire en expérience, mais pourquoi donc ?, Revue Sociographe, n°77, 2022/1.

Posted in publications (mc) récentes and tagged écriture de l'expérience, formation, lecture, Michel de Certeau by admin with comments disabled.

Sociographe n°77

Revue Sociographe,

Braconnages bibliographiques. Le travailleur social et la lecture,

n°77, 2022/1.

Posted in écritures complices récentes and tagged braconnage, écriture, formation, lecture, Michel de Certeau, travailleur social by admin with comments disabled.

Webinaire Le Bienêtre à l’école

Sur YouTube, un webinaire est consacré au numéro 575 des Cahiers pédagogiques sur le Bienêtre à l’école.

Vous le trouverez ici

Animation Jean-Charles Leon, Ben Aïda,

Avec la participation de Andreea Capitanescu Benetti, Mireille Cifali, Catherine Hurtig-Delattre, Yannick Mével.

Posted in événements by admin with comments disabled.

Avons-nous vraiment besoin de ce mot ?

Mireille Cifali, Avons-nous vraiment besoin de ce mot ?, Cahiers pédagogiques, Le bienêtre à l’école, n°575, mars 2022.

Entretien avec Andreea Capitanescu Benetti

Posted in publications (mc) récentes and tagged accompagnement, accueil, dimension relationnelle, paroles adressées by admin with comments disabled.

Le bienêtre à l’école

Le bienêtre à l’école, Cahiers pédagogiques, n°575, mars 2022.

Le bienêtre à l’école, Cahiers pédagogiques, n°575, mars 2022.

Coordonné par Andreea Capitanescu Benetti et Maëliss Rousseau

La recherche en éducation met de plus en plus l’accent sur l’importance du bienêtre à l’école, et les conditions à mettre en œuvre pour que les élèves persévèrent et réussissent scolairement, voire développent leur personnalité. Cela demande de faire émerger une relation apaisée entre les élèves, les enseignants, et les savoirs.

Entretien avec Andreea Capitanescu Benetti et Maëliss Rousseau, « Il ne faut pas opposer bienêtre et apprentissages ».

Posted in écritures complices récentes and tagged bienêtre, dimension relationnelle, école, parole, psychologie positive by admin with comments disabled.

Histoires d’enseignants.

Florence Giust-Desprairies,

Jocelyne Ajchenbaum,

Histoires d’enseignants. Paroles croisées de deux générations,

Paris, PUF, 2022.

À vingt ans d’intervalle, deux groupes de professionnels relatent leur longue histoire avec l’École, depuis leur expérience d’élève jusqu’à leur entrée à l’Éducation nationale et leurs parcours d’enseignants, conseiller principal d’éducation ou psychologue. Dans leurs questionnements, leurs déboires et bonheurs, se racontent des aventures singulières en même temps que sept décennies d’histoire française. C’est l’occasion d’analyser la construction à la fois subjective et sociale de la professionnalité de ces acteurs de l’École, en mettant en perspective les continuités et les ruptures qui lient et séparent la génération entrée dans la carrière autour de Mai 68 et celle qui lui succède à partir de l’an 2000.

À vingt ans d’intervalle, deux groupes de professionnels relatent leur longue histoire avec l’École, depuis leur expérience d’élève jusqu’à leur entrée à l’Éducation nationale et leurs parcours d’enseignants, conseiller principal d’éducation ou psychologue. Dans leurs questionnements, leurs déboires et bonheurs, se racontent des aventures singulières en même temps que sept décennies d’histoire française. C’est l’occasion d’analyser la construction à la fois subjective et sociale de la professionnalité de ces acteurs de l’École, en mettant en perspective les continuités et les ruptures qui lient et séparent la génération entrée dans la carrière autour de Mai 68 et celle qui lui succède à partir de l’an 2000.

À travers les récits, les portraits saisis sur le vif et les analyses présentées dans cet ouvrage, se donnent à voir les liens complexes tissés entre monde familial et monde scolaire, dans un contexte socio-économique traversé par les événements de l’histoire nationale ou internationale.

Flyer

Posted in écritures complices récentes and tagged articulation psychique et social, démarche clinique, Paroles d'enseignant, récits by admin with comments disabled.

Ethique clinique des métiers de la relation, vidéo

Lors du colloque organisé par l’AGSAS,

Lors du colloque organisé par l’AGSAS,

à Paris les 2 et 3 octobre 2021, avec comme thème : LES MÉTIERS DE LA RELATION : L’ÉTHIQUE EN ACTES,

j’ai réalisée une conférence, enregistrée depuis chez moi, intitulée : « Éthique clinique des métiers de la relation : engagement de parole, préservation de subjectivité et prise de risques ».

Vous trouverez désormais cette vidéo sur Viméo

et

sur le site de l’AGSAS

Elle est accessible depuis l’argumentaire de ma conférence.

Elle comprend 4 parties :

– Qu’est-ce que l’éthique clinique ?

– Le travail éthique et sa transmission : une urgence pour les métiers de la relation (à 14 mn)

– Le sentiment d’impuissance des professionnels (à 25 mn 30)

– Une éthique de la parole (à 36 mn 54)

Posted in conférences (mc) récentes and tagged éthique clinique, métier de la relation, parole by admin with comments disabled.

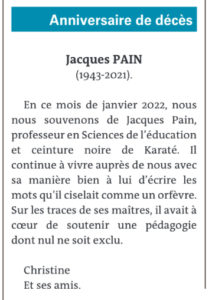

Anniversaire du décès de Jacques Pain

Le 17 janvier 2021,

Jacques Pain n’était plus

rattaché à notre monde et à nos amitiés journalières.

Christine, sa femme, a souhaité que paraisse,

dans le Carnet du Monde du vendredi 14 janvier 2022,

un texte en son souvenir.

Posted in Non classé by admin with comments disabled.

Recensions récentes de mes ouvrages

– Henri Louis Go, Transmettre,

in Revue la Pensée d’Ailleurs, décembre 2020, p. 174-187. A propos de l’ouvrage S’engager pour accompagner. Valeurs des métiers de la formation, PUF, 2018,et de celui intitulé Préserver un lien. Ethique des métiers de la relation, PUF, 2019.

– Bruno Robbes, « Cifali, M. (2019). Préserver un lien. Éthique des métiers de la relation »,

in Revue Recherche et formation [En ligne], Notes critiques, mis en ligne le 05 mai 2021

– Pablo Llanque Nieto, Tenir parole. Responsabilités des métiers de la transmission

in Revue Cliopsy, 2021/1 N° 25 | pages 181 à 184, mis en ligne

– Richard Etienne, Tenir Parole, Responsabilités des métiers de la transmission

in Cahiers pédagogiques, publié le 11 janvier 2021.

Posted in événements and tagged Préserver un lien, Recensions, S'engager pour accompagner, Tenir parole by admin with comments disabled.

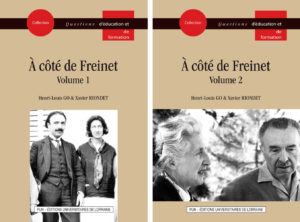

A côté de Freinet

Henri-Louis Go et Xavier Riondet, A côté de Freinet, vol 1 et 2, Editions Universitaires de Lorraine, 2021.

Henri-Louis Go et Xavier Riondet, A côté de Freinet, vol 1 et 2, Editions Universitaires de Lorraine, 2021.

« Pourquoi s’intéresse-t-on encore autant à Freinet aujourd’hui? L’influence toujours vive de ce grand pédagogue ne cesse de nous interroger. La publication de la présente recherche va modifier en profondeur notre compréhension de cette pédagogie car elle en restitue toute la force et la complexité par un travail généalogique d’une ampleur inégalée.

En mobilisant des documents inédits et des sources sous-estimées, cet imposant travail (deux volumes), aux frontières de l’histoire et de la philosophie, nous fait comprendre les traces d’une expérience collective toujours sous nos yeux mais dont la signification a souvent été altérée par des commentaires un peu trop convenus. Il nous est aujourd’hui possible grâce à cette admirable enquête, adossée à des documents originaux, de découvrir des pans méconnus de l’œuvre d’Élise et Célestin Freinet.

La publication de ce bel ouvrage va assurément contribuer au renouveau des recherches sur le travail et l’expérience « des » Freinet. C’est donc avec joie et intérêt que j’accueille, dans la collection « Questions d’éducation et de formation », ce regard jeté sur une œuvre qui constitue un patrimoine culturel exceptionnel, regard qui nous conduit dans un même élan à questionner nos conceptions actuelles de l’école. »

Eirick Prairat

Université de Lorraine

Institut universitaire de France

Posted in écritures complices récentes and tagged Célestin et Elise Freinet, histoire de l'éducation, pédagogie active by admin with comments disabled.

Une société d’accompagnement

Maela Paul, Une société d’accompagnement. Guides, mentors, conseillers, coaches : comment en est-on arrivé là ?, Edition RP, 2021.

Maela Paul, Une société d’accompagnement. Guides, mentors, conseillers, coaches : comment en est-on arrivé là ?, Edition RP, 2021.

Depuis maintenant une vingtaine d’années, l’accompagnement constitue une référence obligée dans le paysage social et professionnel. Ce livre se propose d’éclairer ce qui se joue au travers d’une prescription massive à devoir être accompagné : comment en est-on arrivé à devoir accompagner une personne à être « autonome et responsable, sujet acteur de son parcours, capable de compétences et de projet » ?

Ce développement d’une « culture de l’accompagnement » est en réalité l’aboutissement d’une lame de fond dont les premières manifestations sont à rechercher à l’origine de notre modernité occidentale. Ce que cet ouvrage nous montre, c’est le tiraillement entre deux conceptions de l’humain en tant qu’individu et en tant qu’élément d’une société.

En s’engageant dans cette voie, l’auteure ne prétend pas retracer une histoire séculaire mais identifier des moments charnières de basculements, porteurs d’une reconnaissance accrue de la personne et en même temps d’un creusement possible de sa distance à la société dans laquelle elle doit vivre et travailler. Sans s’enfermer dans la chronologie, c’est à travers 7 « récits » que l’auteure nous montre cette longue histoire des idées et des pratiques sociales dont la « culture d’accompagnement » est l’héritière. (suite…)

Posted in écritures complices récentes, Techniques Wordpress and tagged archéologie d'une évolution de la modernité, Culture de l'accompagnement by admin with comments disabled.

Préface à l’ouvrage d’Alain Dupont

Mireille Cifali, Préface

in Alain Dupont, Savoir agir et oser l’inclusion. De l’imprévisible à l’innovation en ingénierie éco-biopsychosociale, Editions des Deux Continents, 2021.

Posted in publications (mc) récentes and tagged Agir en humanité by admin with comments disabled.